前回のnhéに続いて、ベトナム語会話でよく使う語気詞nhỉについて解説します。

nhỉ※の用法

①話し手の「判断、認識」に対して同意を求める。 「~ね」

相手が同意することを前提として、話し手の判断や認識について聞き手に同意を求めます。その判断や認識は基本的にその場ですぐに感じた感覚からくるものです。

・trời đẹp quá nhỉ.

いい天気だね。

・vui quá nhỉ.

とっても楽しいね。

・món này ngon nhỉ.

この料理おいしいね。

・ừ nhỉ

そうだね。

・có nhiều người nhỉ.

たくさん人がいますね。

前回nhé=~ねで覚えてはならないということを言いましたが、これはnhéもnhỉもどちらも「~ね」と訳せてしまい、使い方を混同してしまう恐れがあるからです。

nhéは「約束、催促、提案」に関して相手の同意を求める「~ね」です。「こういう約束だから当然君は僕の要求をのんでくれるよねー」という自分の誘いや提案を軽く相手に押し付けるかんじがあります。

一方でnhỉは話し手の「判断、認識」に対して同意を求める「~ね」です。「自分は今こう感じたんだけど、君も当然そう思うよね?」という話し手の強い同情感が込められています。

同じ日本語の「~ね」でもだいぶニュアンスが違いますね。例文を確認してnhéとnhỉの違いをしっかり区別できるようにして下さい。

②確信度の高い付加疑問文 「~でしょう?、~ですよね?」

これも①の用法と似ていますが、相手が既に知っていることを前提として自分の質問を相手に再確認することができます。

・năm nay em 20 tuổi nhỉ?

今年20歳だよね?

・mình gặp nhau được 2 năm rồi nhỉ?

僕たち会ってもう二年経つよね?

・anh biết ngày mai là ngày gì nhỉ?

明日は何の日か知ってるよね?

以前vol.131で付加疑問文「phải không?」についてやりましたが、phải không?よりもnhỉのほうが話し手の確実だと思っている度合いが高いです。phải không?は確信度が60~70%くらいでnhỉは80~90%くらいです。

③親しみを込めた疑問文 「~かね?、~かな?」

疑問文にnhỉをつけて親しみを込めた言い方もできます。

・em tên là gì nhỉ?

君の名は何ていうのかね?

・mấy giờ rồi nhỉ?

何時になったかな?

まとめ

nhỉは色々な用法があって厄介ですが、一番大事なのは①の用法です。特に前回のnhéとの違いを明確に理解できるようにすることが上達のポイントです。

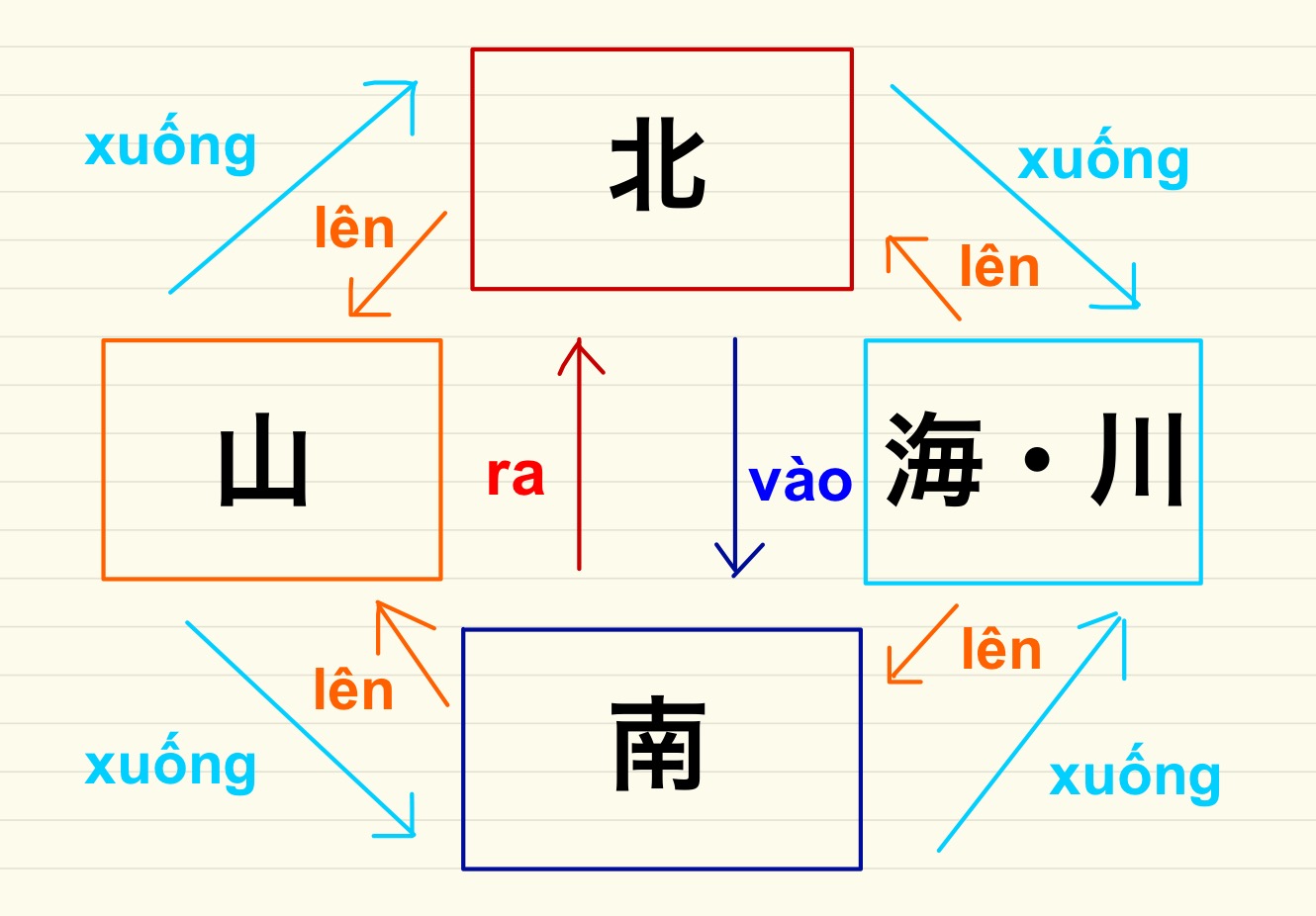

・nhỉは北部、haは南部でよく使う。

・nhỉは話し手の「判断、認識」に対して聞き手に同意を求める「~ね」。

・nhéは話し手の「約束、催促、提案」に関して聞き手に同意を求める「~ね」。

![vol. 370 [動画] 母音「ơ」の発音方法](https://vietomato.com/wp-content/uploads/2018/04/Screenshot_20180430-1950532-150x150.png)

トマトさん、毎度ありがたく拝見しております。

今回のテーマと全然関係ないのですが、質問です。

「lấy」が最後に来た場合、〈自分のところに取り込む〉というコアイメージは、どういうふうに解釈すればいいですか。(つまり後ろに補語がない)

layが最後に来るというのはおそらく受身形の時だと思います。これはただもとの平叙文の形にもどしてあげれば解決します。

例えば tài sản bị lấy (財産が盗まれた)という受身文があったら

S lấy tài sản (Sが財産を自分のところに取り込んだ→盗んだ)ともどしてあげればコア通りに解釈できます。

ありがとうございます。

Tôi tự nấu ăn lấy. 私は自分で料理します。

Cô ấy tự may áo dài lấy. 彼女は自分でアオザイを作ります。

Tôi học tiếng Nhật lấy. 私はベトナム語を独学した。

これらは受身ではないですが、どういう仕掛けでしょうか。教えてください。

返事が遅れてしまいすいません。

文末に置いて「tự~=自分で~する」という動詞と呼応して副詞的な用法を持つlấyですね。これも「自分で(~する)」という意味になります。

通常の動詞として用いられるlấyとは使い方が異なりますが、行動を<自分のところに取り込む>→自分で~するといったコアからの解釈ができます。

ただこの用法tựだけで十分に役割を果たせるしあまり使わないので無理して覚える必要もないかと思います。

ありがとうございます。

今回は別として、どうもこの語順(「lấy」だけではなく、他も含め)に、ベトナム人も無意識化している、肌感覚なニュアンスがあるように感じます。

閑話休題、言語の学習として思うに、細部を積み上げていく学習も必要ですが、まずはその言語の要の特徴をある程度、概観網羅しながら学習したほうが身につくのではないかという感じます。

細部の積み上げは、中途で挫折する要因です。尤も覚悟があれば別ですが。この方法は、教える方は整理しやすく「教えている」という気にさせてくれますが、教わる方は「目的がわからないまま、ただ続く雑草をかき分け進んでいる」ように感じます。

まあ、本質を理解している教師も少ないですが。「これはこうだから、覚えるしかない」なんていう教師は教師ではないと思います。

「いやいや、あなたも知らないんでしょ」と言いたいです。何も私は偉そうに貶しているのではなく、敏感になること、また知らないのであれば「調べる」「一緒に考える」「考え続ける」という姿勢が必要だと言いたいのです。

言葉は壮大ですから、完璧なんてありえません。しかし、本質を意識する、感じる、思い続けるという姿勢は大事だと思います。

確かに語学はある程度、修練です。パターンプラクティスなど訓練は必要です。そして、使えるようになることが求められます。つまり、「使える」語学です。

しかし、言語はただのコミュニケーションのツールではなく、その国の考え方、視点を学ぶ上でとても大事なものです。それは言葉に歴史や文化が蓄積されているからです。

言語学習書には、ただ易しい、売れやすそうではなく、マクロ的に説明したものを望みます。

トマトさんのベトナム語の解説は、近い将来是非文法書として残して欲しいと思います。

西村さんの言う通りです。言語はただのコミュニケーションツールだけではなく、その国の文化、社会を映し出す鏡だと思っています。

言語学習では泥臭い訓練も必要ですが、言語は自然発生的に生まれたのではなく、必ずそうなった何らかの理由や理屈が存在するはずだと思うので、そこの部分を常に追求できるような学習を心がけたいなと思います。

今後自分がベトナム語をどう教えるべきかを西村さんのコメントのおかげではっきりしました。本当にありがとうございます。

西村さんにはまだ会ったことはありませんが、言葉のひとつひとつから言語への深い見識と聡明な人柄が見えてきます。

ベトナム語の本に関してはブログの内容をまとめ直して加筆修正したものを出版してもいいのかなぁと最近思っています。需要があるのかわかりませんが(笑)。

私も言語に対する考え方をある方から教わり、今に至ります。

「日本の将来を!」と大きく考える立場でもありませんが、敢えて。

日本がアジアの1小国から、様々なことを経て(良いことも悪いことも含めて)一様に住みやすい国として発展したのは(その分問題もありますが)

まさに教育です。そういう意味でも先人には感謝です。資源のない日本が今後もより良い国として迎えるには、今こそこの教育の部分に力を入れるべきだと思う次第です。

そしてその教育の中でも、母国語を第一とした言語教育は欠かせません。

お上は「英語、英語」と声高ですが、世界の言語は英語だけではありません。

また英語だけでは掬いきれないことがたくさんあります。海外の情報や交渉事に対して、最近の日本が後手後手に回るのは、こういったことが関係しています。

モノの考え方が英語オンリーになっていることで、外国の考え方が理解できず、対策できず、理解できず・・・。現状の日本の姿ではないでしょうか。

非難するのは簡単です。しかし、それでは物事は好転せず、お先真っ暗です。政府は教育、特に英語に偏らない言語教育に力を入れるべきです。そして、世界で渡り合えるエリートを育てるべきです。

英語は世界共通語ということに関して言うと、少なくとも私の知る限りの外国人で英語を話せる人は西洋人を含めて、いません。

だから英語の必要性を感じないなどとは思いませんが、外国語というとすぐに「英語が…英語…」と叫ぶのは視野を狭めると思います。

英語で見る世界によって、どれだけの犠牲が生まれたかを考えればわかるでしょう。もちろん英語が悪いわけではないですが・・・。言語はモノの見方を左右するという立場に立つならばということです。

私がベトナム語を学習しているのは、仕事に関係している部分もありますが、それ以上にその言語の視点や感覚です。

どういうふうにモノを見ているのか。こういったことは現在の言語教育では殆どなされていないと言っていいでしょう。(私の師匠の受け売りです。)

書籍に関して、最近骨のある言語書籍が減ってきているように思います。

経済ですから、売れることを第一義に考えなければならないことはわかるのですが。(語学学校もまた然り。)

気骨気概のある言語書籍を是非望みます。ベトナム語の書籍実現、応援しますので、是非に。(何かお役に立てることがあれば手伝います。とは言っても、ベトナム語はまだまだ初心者ですので、修練を積む必要がありますが。)

私の語学経歴を申しますと、まず専門的な教育(外大で専門的にという意味で)を受けたことはありません。まずはある分野の興味から入りました。

私がまず始めたのは(現在も継続中ですが)ルーマニア語です。

これは94年のW杯でルーマニアのサッカーが好きになったからです。

まだルーマニアにも行ったこともありませんが、そういった経緯で語学に興味を持ちました。(普通は行くんですよね?よく驚かれます。「何で?ルーマニア語?」って。どこにあるの?とも。)

そして、ポリグロット(翻訳)である師匠に出会い、他言語の学習を含め今に至る次第です。大分省略しましたが、大体こんな感じです。

勝手にベラベラ書き始めましてすみません。

是非、トマトさんとは機会があれば、ベトナム語も含めて、歴史・文化・社会についての話をしたいと思います。宜しければですが。

トマトさん

私が日本語を勉強中です。偶然このページを見つかった。嬉しいです。本当にありがとうございます。私はベトナム人からページの言葉はベトナム生活近くです。このページおかげで言葉を使うことが簡単になります。場面の使い方も分かりやすいせです。日本語を勉強するのは2年ぐらいです。漢字はOKと思いますけど聞き取りと書くことはまだです。会話もまだです。外国を勉強する時会話は一番大切と思います。現在ベトナム会社では働いてる、仕事は金型とプランチック製です。お客さんはほとんど日本会社です。いい条件と思いますが私の日本語能力に対してこの仕事が困っていると思う。上に全て技術言葉だけ。

ベトナム人の方にも役に立っていて私もとてもうれしいです。ありがとうございます。日本語でベトナム語を詳しく説明しているので読解などの勉強にもなるかと思います。仕事でも役に立てるようこのサイトを存分に使ってください!